お教室のひみつ

さらに詳しく!

目 次

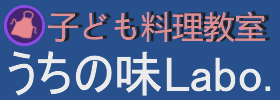

楽しくたくさん失敗できる場所

当然ですが、失敗しても大丈夫という安心感があってこそ、子ども達もチャレンジができます。

だから教室では、いつも材料を余分に用意しています。

割ったタマゴの中身が、床の上に落ちちゃったり

初めて魚をさばいたら、力が入り過ぎて身がぐちゃぐちゃになっちゃったり

粉を混ぜたら、勢い余ってテーブル中に飛び散っちゃったり

子ども自身が「やっちゃった…」と思う瞬間こそ、お教室では笑顔で「もう1回!」

そんな積み重ねが自信になり、大きく跳ねあがれるようになると信じています。

素材に触れて、味覚の幅をひろげる場所

できるだけ丸ごとの旬の素材に触れてもらう機会を作っています。

子どもは本能的によく知っている味を好みます。

それは身を護るために備わってるもので、好き嫌いはあって当然なのです。

逆に言えば、好き嫌いをなくすには、色々な素材に五感で触れて「これは食べても大丈夫なものだ」と安心できるように、食材と仲良くなるなるのが一番ということ。

調理をする前に、丸ごとの冬瓜をかかえてみたり

スイカの断面を観察したり

キュウリを色々な切り方で切ってみたり

キャベツ・レタス・白菜を観察して、食べ比べしてみたりエビの殻をむき、背ワタをとったり

フキやウド、ビワなど、子どものいるご家庭で嫌遠しがちな食材も積極的に取り入れています。

調味料や香辛料の味や香りをみてもらうこともよくあります。

よく知っているはずの調味料でも、単体で味わったことがないということは大人でも多いものです。

●薄口しょうゆと濃い口しょうゆがどっちが塩辛いか知ってる?

●料理酒は生活に必要なものだから、税金が安くなるように塩が入ってるんだよ。

最初は初めての味をみることに抵抗を示す子も、知識欲をきっかけに、あるいは他の子をまねてちょっとだけなめてみる…をくりかえすうち、楽しみに変わってきます。

子どもの味覚はどんどん変化します。「昨日まで嫌いだったものが急においしく感じられるようになることがある」と常に子ども達に伝え、試食も「嫌いな物でも一口だけは食べてること」を約束にしています。

本科+1:

魅力的なメニューと素材

鹿ケ谷カボチャや高峯唐辛子など珍しい京野菜、丸ごとパイナップル、大きなトウガンや糸ウリ、

鶏肉のレバー、砂肝、丸鶏ガラ、

豚肉のヒレ、ブロック肉、

魚は、豆アジ、鯛の頭、塩サバ、サンマ、皮つきタラ・・・などなど、

本科では、昨年1年間だけでも、様々な食材にチャレンジしています。保護者の方々からはよく「家ではさせにくいものをやらせてくれるのが、ありがたいです」というお声をいただきます。

子ども達も、どんどんたくましくなりますよ!

デザートメニューも、簡単おやつから本格和洋菓子まで。「こんなもの自分で作れるんだ!」を目指しています。

少人数制へのこだわり

市内の市場調査をするとお月謝は安いものの、年齢1年から6年ごちゃ混ぜの6名、8名といった多人数制のクラスがほとんどです。

私自身ボランティアでやっていた時には多人数でやっていた(一人で25名みていた時もありました)ので、その良さも弊害も分かった上で、今は少人数制にこだわりたいというのが結論です。

ボランティア時代は子どもの居場所づくりで異年齢の子ども達が交流するのが目的でしたが、当時とは状況が随分変わりました。

多くのご家庭が共働きになり、子ども達は学校に学童保育にと、長時間他人との距離感を大事にしなければならない場で過ごしています。

今世間で「好きなことを、とことん。」がキーワードなのは、「他人の目を気にしたり遠慮したりしないですむ、自分の気持ちを大事に扱う時間も持たせてあげなさい」という意味でもきっとあると思うのです。

実際お教室には「何か自信がないのか、新しいことをしたがらないんです」と連れられて来られるお子さんが多いのですが、通い慣れてくると「実は学校では陰キャを演じている」とか、「先生に良い子を強いられるのがしんどい」とか仲間内や私にカミングアウトできるようになり、ほどなく積極的に取り組めるように変わってくる姿がよく見られています。

クラス数が増えれば、人数が少なくても都度生鮮食料品の買い出し、準備、片づけと手間がとられ、正直お商売としては向かないと思いますが、気力と体力が続く限りしばらくはなんとか少人数制でやっていきたいと思います。

段取り力や思考力など、料理に限らない力も養う場所

「疑問形で指示を出すこと」を心がけています。

今日は、どれから先にやるといいかな?

火を使う前に揃えておかなきゃいけないものは何かな?

子ども達に自ら考えて行動することを習慣化させるのがねらいですが、そこにはもう一つ料理ならではの良い点があると思っています。それは「正解はない」ということ。

手順など、状況に応じて変わってくるもの。揃えなくてはいけない道具も、菜箸がトングになっても間違いではありません。こぼさないための工夫だって無数にあります。

疑問形で投げかけた時には、同時に「正解はないから、大丈夫!」と言葉添えをし、出てきた意見を受け止めることで、子ども達が安心して自分の考えを言えるようにしています。

料理と一緒に算数も理科も社会も国語も!意識してはみ出します。

レシピを見ている内に、知らない漢字が読めるようになったり

分量や濃度の計算をしたり、人数で切り分けて分数を体験したり

魚の身体やクモの身体を絵で描いたり

野菜の産地を当て地図で確認したり

料理の起源から世界地図を見て、戦争の話もしちゃいます。

料理ほど、楽しみながら、生きた知恵を養うことができる場はないと思います。特に、算数は「実学だ」と感じるはずです。

実験教室と銘打たない時でも、できるかぎり「どうして」と理由から説明をしたり、「どうして?」を一緒に深堀りしたりします。

「どうして?」を楽しみ、「どうして?」をクセづける場でありたいと思っています。

本科+1:らせん状に知識を広げる

うちの味Labo.ではお味噌汁の出汁によく煮干しを使います。一番コスパがいいということもありますが、実は、魚の身体のしくみを覚えて欲しいという前提があります。

さらに、魚料理の度に身体を紙に書いてもらったり、様々な種類の魚を色々な調理法で扱ってみることで、共通することが分かってきます。

魚の身体のしくみに限らず、知識はらせん状に広がっていくことを分かってもらうために、様々な食材で、調理法で、「前に習ったことがここでも使える!」と気づいてもらえるようにしています。

自分と向き合う時間

「両輪」のもう一つの意味

自分に向き合う時間を両輪で

体験レッスンでも単発教室でも、料理メニューで行う包丁の使い方。

年齢の低いお子さでほど指の軟骨も運動神経も発展途上なので、どこまで指導するか悩むところですが、正しく道具を使えることはケガをしないためにも重要なので、その旨を伝えて頑張ってもらいます。

最初は私が手を添えますが、

途中からは必ず手を離し

子ども達が自分と向き合う時間を作ることで、

「自分でやった!」という実感とともに、達成感を味わえます。

初心者のお子さんは、包丁の刃の部分を握って持つということだけでもかなり怖がりますし、失敗することへの抵抗感が大きいお子さんもいる。

火の作業でも同じですから、料理教室では緊張する時間がどうしても長くなります。

「安心して楽しく」と「自分と向き合う時間」を意識的に両立させることは、お子さんの成長に必要なだけでなく、子ども達が危険を伴う時間に集中して作業できるようにするためのいわば安全対策でもあるのです。

「スモールステップ」?

「しんどさを乗り越える体験=自分と向き合う時間」は年齢が上がるほど重要になってきますから、その距離感の調整にはかなり気をつかっています。

特に料理は最初から最後まで決断の連続。初めて自分で好きに切って言いと言われて困って動けなくなる子がすごく多くて。「このしっかりした子が、野菜の切り方を決めるのに、こんなに悩むんだ!」と驚きます。

できるだけお子さん一人一人に合わせたチャレンジに取り組んでもらえるように「スモールステップで自分と向き合う時間を増やす」と書きましたが、イメージが伝わりにくいと思うので、具体的に一部をご紹介してみます。

<チャレンジできる環境づくり>

一つハードルを上げようと思う時は、先に「今日は意地悪えみごんになります。」と宣言したり、「今日私はみんなのアシスタントだから、これ手伝って!とか、これ出して!ってどんどんお願いしてね。」と伝えたり。

みんなで作るデザートメニューの方は、より一層楽しい物にしたり。

・・・全体のバランスをとりながら、

「大変だったけど、楽しかった!とにかく今日は頑張った」と思ってもらえるラインをねらっていきます。

<自分と向き合うスモールステップの一例>

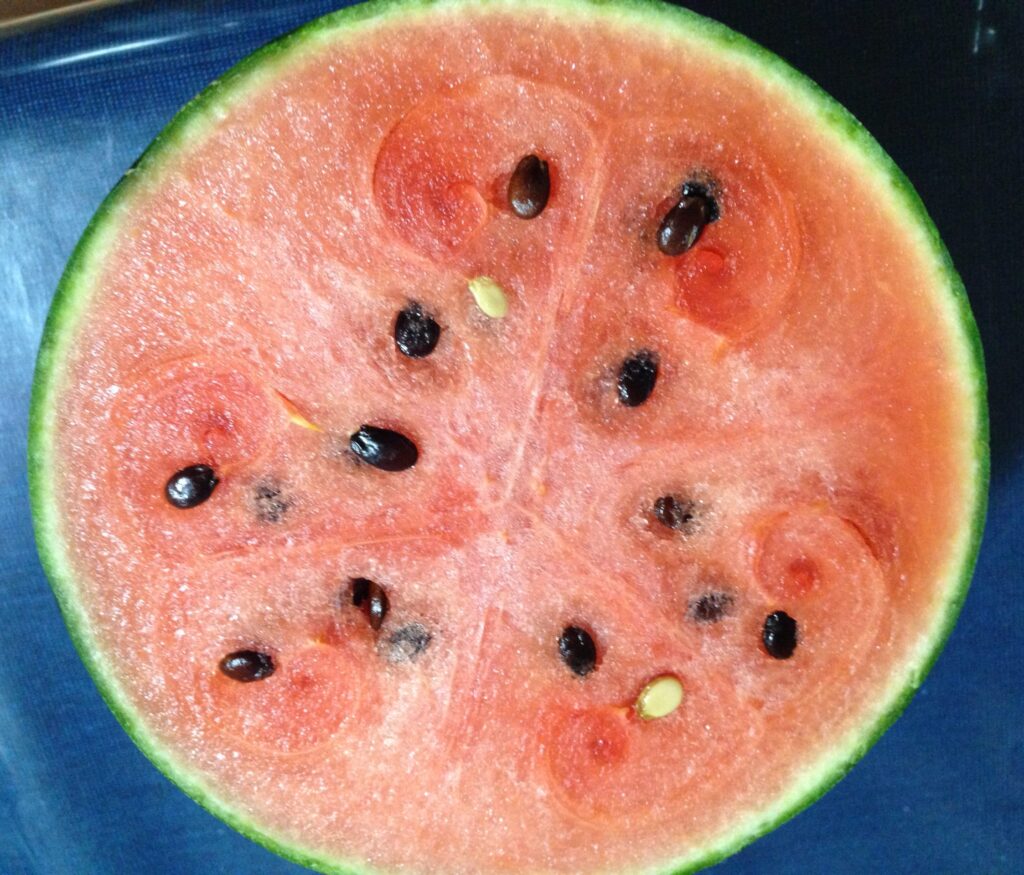

1. 本科教室に入会した場合、年齢にもよりますが最初の3か月から半年は私の指導の下で作ることになります。

包丁の使い方もありますが、他に計量器や大さじ、小さじの使い方、ひとつまみと少々の違いといった計量がきちんとできるようになるのが第一関門。

「知識として分かる」と、「実際に上手に量れる」がまた違うのが人間の面白いところ。

作り上げる達成感と楽しさの中でも、

「どうしたら手早く・きれいに・正確に量れるか」を考えてできるように癖づけていきます。

「工程表を読んで作業概要を把握する」ことも並行していきます。

2. ある程度の基本スキルが身についてきたら、交替でレシピを読み上げながら作っていく。

仲間との作業で「レシピを読む」ハードルを下げます。

料理用語に慣れることや、

どういう塊でレシピを読んで準備をしていったらいいか分かるなども目的とします。

3.メニューを担当し、一人でレシピを読んで作ってみる練習。

*先に工程表を書き写してみる*詳細なレシピに沿って作る

*道具を自分で選びながら作る

*簡素なレシピで切り方なども自分で考えて作る

*MYレシピを作ってみる

・・・など、多くのステップがあります。

あくまで一人一人に応じたチャレンジができるよう考えたもの。必要ない場合は飛ばして進めますし、早いからいいというものではありません。

なんと言っても生身の人間相手ですので(笑)、「どこまで黙って見守るか」、「どこから励ますか」など、毎回試行錯誤で進めています。

最初はレシピに書いてある通り「大き目のナベをだしてください。」と読み上げるようなの要求しかできない子が多いので、

「そのナベにはこの後何が入るの?」

「どのくらい大きかったらいいんだろう?」

・・・と考えさせていきます。

レシピ全体の流れをつかんで、今どこの工程で、この先の先に何をするのかまで分かってようやく要求ができる。

「この、タマネギとニンジンと肉が入るくらいの、大きいボールが使いたいです。」と言えるようになる頃には、

私に頼まなくても自分でナベを選んで出すことができるようになります。

本科の目指すところ(年齢制限の理由)

お教室で「理にかなった作り方」まで学ぶことで、

よりおいしくなることを実感し、

らせん状に体系化して知識を積み上げて行くいくことで、

レシピに頼らず、他の食材に置き換えて無限にアレンジができるようになる。

私は、この教室で子どもたちにそういう本当の学びの楽しさを知ってほしい。

失敗した時の対処法も同じ。

大きな失敗ほど心に残りネガティブな感情に結びついてしまうか、大人や誰かに「対処してもらう」ことでなかったことで終わってしまうことが多いと思います。

でも、良いサジェストを受けて自分で最後まで対処すれば、それは全く別の機会で「機転」に変わり活かされます。

だから、適度な距離感で両輪をバランスよく行うことが大事だと思うし、

そういう挑戦を楽しいと感じることができる年齢に達したお子さん達を対象にしたお教室を、少人数制で、やっていきたいのです。

実際のところは、入会のお問い合わせは小さなお子さんからの方が多く、それを受け入れていった方がお教室としては安定するのだと思います。

でも、普段の土日に定期的に通っていただける人数は限りがある上に、一人一人に応じたレッスンを進めるためにはできれば一つのクラスでは3学年以内の年齢幅のお子さんで進めたいという思いがあり、年齢制限を設けさせていただいています。

単発教室の時でも基本的な考え方は同じです。

多くの日数受け入れができる長期休みでできる限り対応させていただくつもりですので、何卒ご理解をお願いいたします。

本科+1 「自分でレシピを読んで作る」

もう一つの良さ

昨年、会計システムをDX化したくてAIをいじる機会が多くあり、その中で「試行錯誤を楽しむ力」と同じくらいこれからの時代に大切だと感じたのは、「国語力と、機転という発想力」でした。

それらの能力を養うには「レシピを自分で読んで自分の力で最後まで作り上げる」という本科のレッスンは最適だと思ったのです。

膨大な情報の精査や要約はAIがやってはくれますが、そのAIに使われるのではなく操る立場でいるために、正確に指示ができる言語力が問われてきます。(日本語という特殊な言葉を使う私達は日本語では主語がなくても通じてしまうので日本人は英語やAIとの言語コミュニケーションがヘタなのだと思います)。

機転・発想力ということについても、机に向かって仕事をする時にブレーンストーミングでAIに勝てるわけがないのですが、逆に人間が本領を発揮するのは結局とっさの時で。

AIに聞いてる暇がない「瞬間」「瞬間」に対応できる人こそが尊敬を集め、信頼を得ていくのだと思うのです。

先生や保護者に護られていた時のようにAIに判断を委ねてから決断をするのが癖になっているような人は、チャンスの女神の前髪をつかみ損ねてしまいます。

そういう意味でも今の本科教室の、

「基礎力を養ったり、他ではできない経験をする“アイデアや発想の根源になる引き出しを作る”=みんなでレッスン」と

「自分でレシピを読んで担当した料理に向き合って作る=①ちょっと難しくても子供が読み切れる短文でできていて、短文だからこそ語尾のちょっとした違いで指示内容が微妙に変わるのを正確に漏れの無いように読み取る必要があり、②必要な道具を考えた上で時には主語を自分で考えて私に伝えて出してもらわなければならず、③その場その場を自分の判断で決断して料理を作り上げていく」

・・・という両輪のレッスンは、とても理にかなっていると思っているのです。

読むことと発すること、行動することがここまで直結しているものというのは、そうないのではないでしょうか。